生成式推荐:RQ-VAE

最近开始接触一些生成式推荐的范式,实际上也是赶了个晚集了,早在2023年,生成式模型就进入了推荐算法工业界的视野,以谷歌Tiger为主的一系列框架在随后两年发展迅速,今年国内的大厂也纷纷落地。接着这个周末,学习一下其中较为核心的RQ-VAE。

从Item ID到语义ID

在推荐算法发展到Embedding+DNN的范式之后,整个行业的特征相对规范化,尤其是电商行业里,底层特征大多数是由Item ID,User ID,画像特征,行为序列组成。其中的Item ID,通常是item经过hash编码得到的一个独立ID,然后通过查表获取Embedding。这已经足够好用,不过依然会面临几个问题:

- Hash碰撞

- 采用原始的物品 ID将导致词汇表非常大

- 数字ID处理冷启动表现不佳

- 无法利用item自身语义

因此,学术界提出了语义ID(Semantic ID),用多个ID来表示一个item。而实现它的方式就是RQ-VAE。要了解它,需要先了解一下VAE。

VAE

RQ-VAE是对VAE(自分编码器)的改进,后者是一个生成模型,目标是通过学习输入数据的分布,输出类似的分布,使用KL散度作为评估指标。

VAE的结构由编码器,重参数化和解码器组成:

编码器将输入映射为描述隐变量$z$的两个分布参数,即两个向量:均值 $\mu(x)$ 和标准差 $\sigma(x)$。

学习潜在分布时涉及随机采样,而采样这一操作不是可微分的,导致梯度无法回传,因此需要重参数化把采样过程可微化:

$$

z = \mu(x) + \sigma(x) \cdot \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)

$$最后解码器将潜在变量 $z$ 转换回数据空间,得到重构的 $\hat{x}$,也就是模型学习的原数据分布。

VAE 的损失由两部分组成,其中重构损失保证重建数据与原数据相似。KL散度让潜在空间接近标准正态分布,便于采样生成新数据。

$$

\mathcal{L} = \underbrace{\text{重构损失} ; | x - \hat{x} |^2}{\text{确保数据重构准确}} +

\underbrace{\text{KL散度} ; D{KL}(q(z|x) | p(z))}_{\text{约束潜在变量分布}}

$$

VAE应用的范围比较广,生成式模型,信息压缩都有用到,这篇文章仅提及其信息压缩的应用。

VAE的信息压缩

简单来说,VAE类似于一个embedding层,以文本数据为例,将其映射到低维空间。由于VAE需要输入一个向量,因此需要对文本进行分词和嵌入/one hot,这样每个token都会得到一个高维度向量,随后将这个高维序列传入编码器(RNN/GRN/CNN/Transformer),来将序列压缩为低维向量,这就是最终需要的低维向量。

在之后的训练过程中,将这个压缩的低维中间向量通过解码器还原为预测的文本序列,并通过loss来控制编码器的嵌入性能。

和Bert类模型的对比

同样作为嵌入模型,VAE和Bert类模型都会将文本通过编码器映射为低维向量,但是两者的训练方式不一样,前者通过重构样本,让模型学文本的原始分布,后者的目标则是通过mask来预测masked token或next token。

由于两者目的不一样,VAE对序列数据和上下文不敏感,只专注还原重构这个任务,Bert则通过自注意力机制,在生成token时会捕捉上下文信息。作为结果,VAE生成的embedding通常表达整体的主题,而不像Bert一样能获取每个词的语义表示。

代码实现

将Chat老师生成了python代码:

1 | |

RQ-VAE(Residual Quantized VAE)

VAE已经将输入的高维embedding降低为了一定程度上的低维embedding,不过要对所有item都保存这个向量,对工业的数据存储压力依旧很大,因此希望对这个输出再进行一次压缩,将连续向量压缩为离散低维向量,这就是RQ-VAE试图解决的问题。这里的RQ指的是向量量化(Vector Quantization, VQ)和残差编码(Residual Encoding)。RQ-VAE试图对Item保存为索引ID,计算时通过ID → 查表 → 点积的方式进行召回。

RQ-VAE的结构

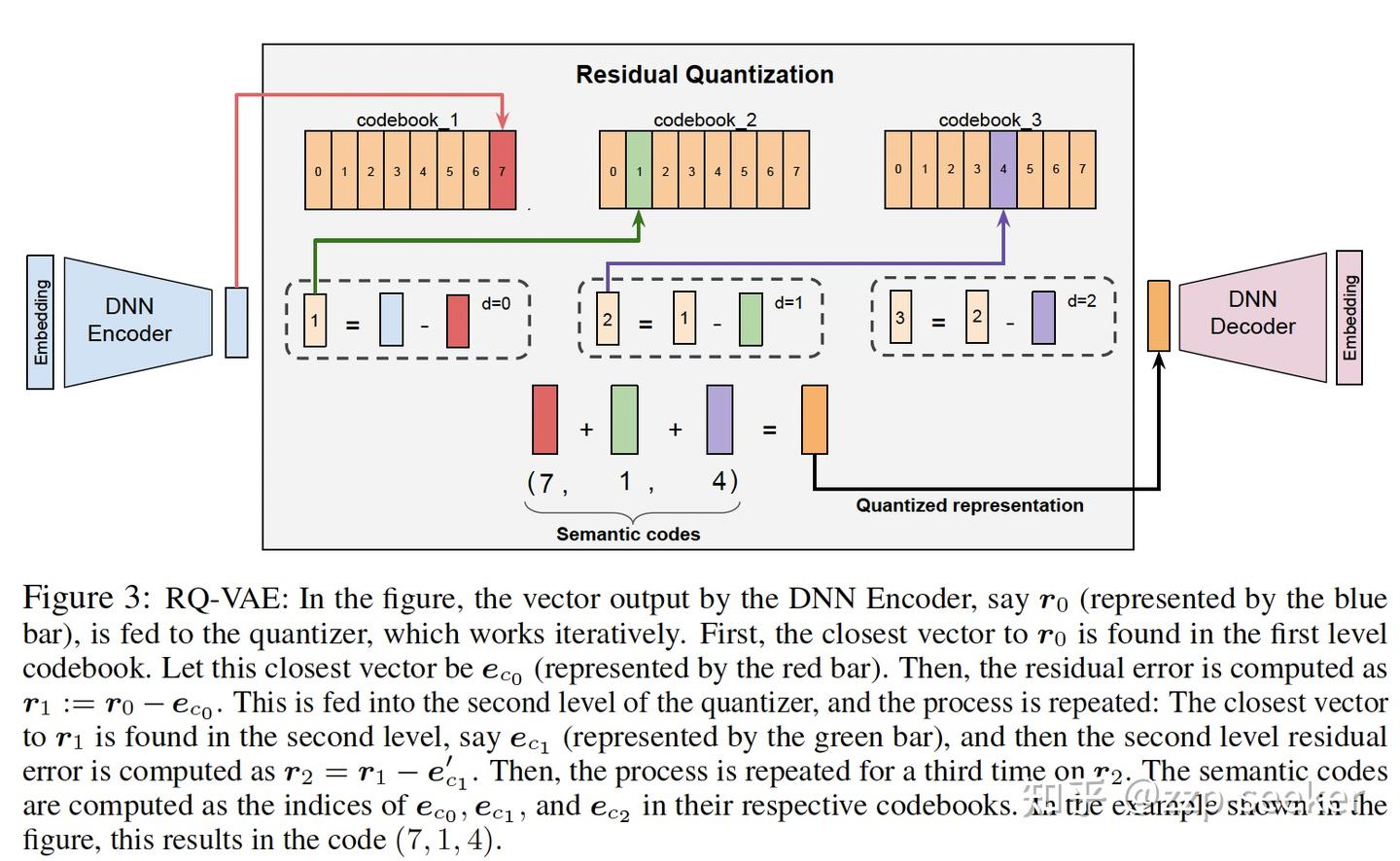

RQ-VAE通过离散码本(Codebook)索引的组合向量来表示原来的VAE embedding。

我对于码本的理解,是对语义嵌入的一次嵌入,只不过这次嵌入的输出是包含语义信息的向量,输入则是语义id(sid)。刚好和文本嵌入相反,文本嵌入输入离散的token,输出连续的embedding,codebook接收带语义信息的embedding,输出语义embedding的语义id。这样不需要直接存embedding,而是通过一个码本就可以解决大规模embedding的存储问题。

在VAE的基础上加了量化和残差的模块,结构如下:

编码器输入数据 $x$,输出潜在向量 $z_e$。

为了引入离散化,RQ-VAE在潜在表示$z_e$上进行残差量化。

- 初始量化:首先将 $z_e$映射到一个离散的代码簿(Codebook)中。

- 残差计算:计算初始量化后的残差(Residual),即 $z_e$与其量化表示之间的差异。

- 残差量化:将残差再次进行量化,并累积到先前的量化结果中。

- 通过多次残差量化,可以得到一个更精确、更离散的潜在表示。

- 解码器(Decoder)将量化后的向量 $z_q$ 重构为 $\hat{x}$。

RQ-VAE 的损失函数与 VAE 类似,也有两部分:重构损失保证量化向量重构准确。量化损失(Quantization Loss)保证编码器输出接近码本向量:

$$

\mathcal{L}_{quant} = | \text{sg}[z_e] - z_q |^2 + \beta | z_e - \text{sg}[z_q] |^2

$$

其中 sg 表示 stop-gradient(梯度不反传),用于控制更新方向。

最终损失:

$$

\mathcal{L} = \text{重构损失} + \mathcal{L}_{quant}

$$

下文摘录自知乎

RQ-VAE首先通过编码器E将输入编码成学习到的潜在表示形式在零级( = 0)处。

在每个级别处,我们有一个码书。然后,通过映射到该级别的最近嵌入来进行量化。最接近的嵌入时的索引表示零级码字。对于下一级 = 1,然后类似于零级,使用第一级的码书计算第一级的代码。这个过程迭代N次,以获得表示语义标识的N个码字元组。这种递归方法近似于从粗到细的粒度对输入进行估计。

为了防止RQ-VAE发生codebook坍塌,即将大部分输入映射到仅几个codebook向量中,我们使用基于k均值聚类的初始codebook初始化。具体而言,在第一个训练批次上应用k均值算法,并使用聚类中心作为初始化,通过聚类特征的指数移动平均值进行更新

码本的更新步骤:一般做法

初始化:首先,通过一些初始方法(如K-means聚类)生成初始码本。

编码(Encoding):对于每个模型参数(或参数向量),找到与其最接近的码本向量,并计算残差(即原始参数与码本向量之间的差异)。

更新码本(Codebook Update):

聚合:收集所有映射到同一码本向量的残差。

平均:将这些残差求平均,得到一个新的向量。

更新:用新的向量更新对应的码本向量。迭代:重复编码和更新步骤,直到码本收敛或达到预设的迭代次数。

RQ-VAE的细节操作,我还不是很理解。Github上有现成的实现代码,还需要debug一下以了解具体是如何实现码本的更新,以及语义对齐,后续如果有更多理解会同步在博客里。

2025/9/14 于苏州